Mouvements de population

Démographie et population

À l’instar d’autres villages gaspésiens, Caplan est une véritable mosaïque de cultures et d’individus venus trouver refuge sur les berges de la magnifique baie des Chaleurs.

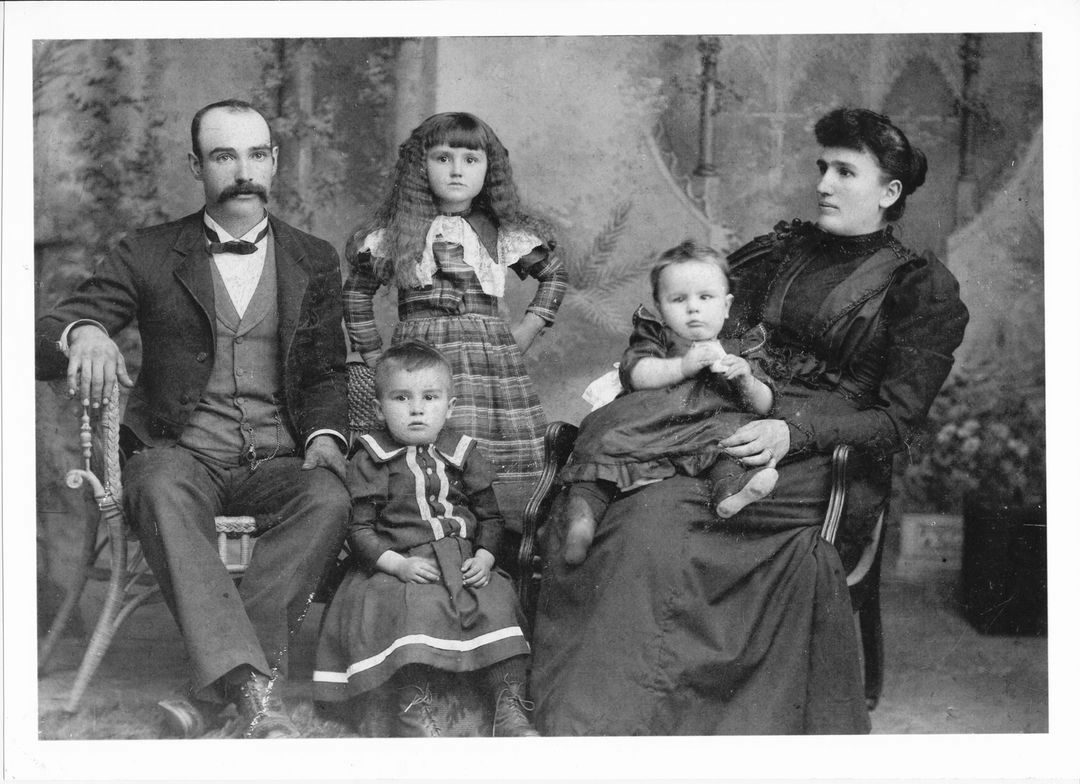

Grands-parents de Josette Gélinas et leurs enfants en 1899. Source: Josette Gélinas.

Les Mi’gmaq

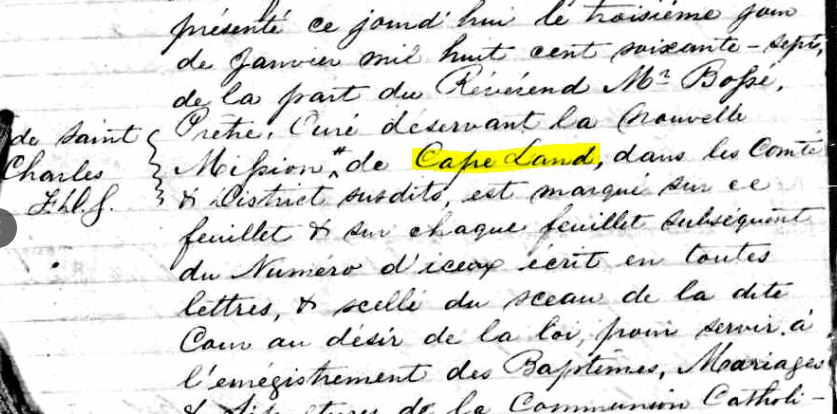

À la question « D’où vient le nom du village de Caplan? », plusieurs hypothèses peuvent être soulevées. La première est que le nom serait peut-être attribuable au petit poisson qui roule sur les plages gaspésiennes aux mois de mai et juin, le capelan. Ou alors, « Caplan » pourrait être une contraction de « Cape Land » – une graphie qui rappelle le nom du hameau voisin, Black Cape – ce que l’on voit effectivement dans l’ouverture des registres de la mission en 1867. La troisième hypothèse suggère que le nom du village aurait été hérité d’un homme mi’gmaq du nom de John Caplan « que les premiers colons trouvèrent campé sur les lieux ». Il importe ici de mentionner que les Mi’gmaq, présents depuis des millénaires dans la région gaspésienne, ont donné de nombreux toponymes à la localité de Caplan:

Esitg

Gaplanewei Sipu

Gaplanji'jg

Guntew Gaqapitg

Selon la Commission de toponomie du Québec, Esitg ou Esitig voudrait dire « situé à l’arrière, non sur le devant » ou « lieu pour se reposer », d’après l’expression Esiteg. Ce nom désignerait la rivière Caplan.

Ce nom désigne également la rivière Caplan. Il signifie littéralement « Rivière Caplan », désignant probablement le nom de famille Caplan.

Gaplanji’jg ou Gaplantjitjg désigne la municipalité de Caplan. Ce nom signifierait « petit poisson » ou « poisson ».

Ce nom désignerait le ruisseau Leblanc et signifierait « ruisseau de la roche en surplomb ».

Les moulins Garant, situés près de la rivière, en 1943. Source : BAnQ.

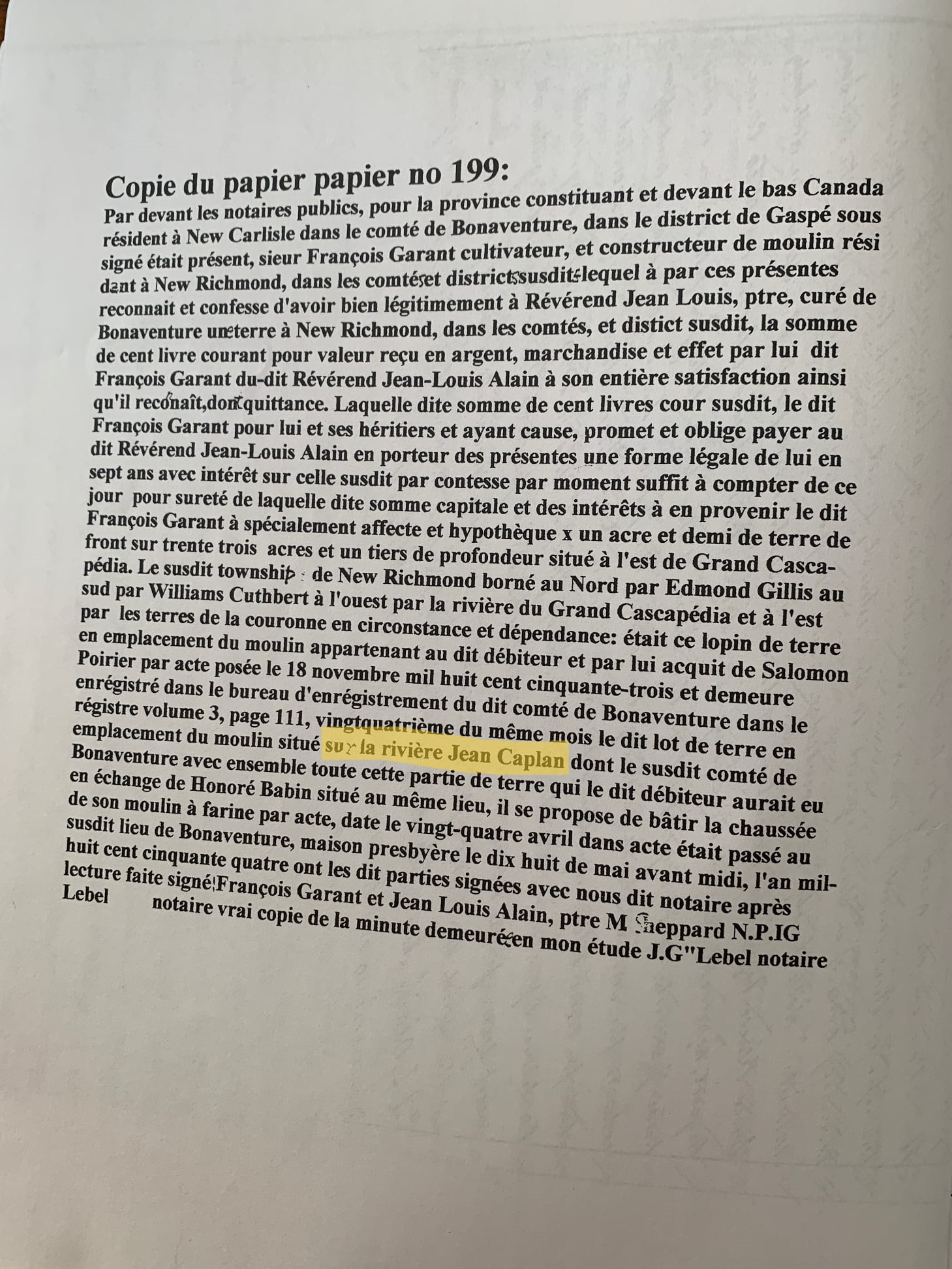

La rivière Jean Caplan

Même si le territoire de Caplan fait partie du territoire ancestral des Mi’gmaq, les traces écrites des membres de cette Première Nation ayant habité à Caplan sont assez minimes. Pourtant, on croise le nom de « Rivière Jean Caplan » dans de nombreux documents d’archives produits à des moments différents dans le temps. Ces traces écrites nous permettent d’affirmer hors de tout doute que le nom du village dérive du nom de famille « Caplan », un patronyme porté par de nombreuses personnes des communautés mi’gmaq de Gesgapegiag et de Listuguj.

En effet, on voit la mention de la « Rivière Jean Caplan » dans plusieurs documents d’archives du début du XIXe siècle :

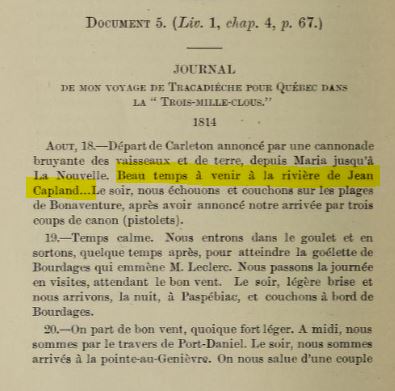

- Dans les journaux de Charles-F. Painchaud datés de 1814, celui-ci note du « beau temps à venir à la rivière de Jean Caplan »;

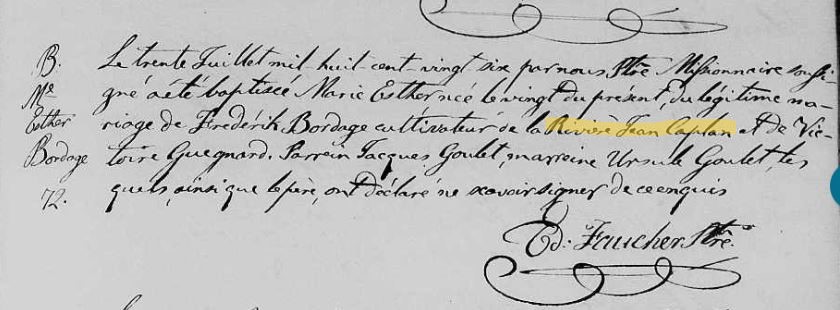

- Dans un acte de baptême de 1826 la jeune Esther Bourdages, son père Frédérick Bordage (sic) est décrit comme « cultivateur à la rivière Jean Caplan »; l’acte figure dans les registres de Carleton;

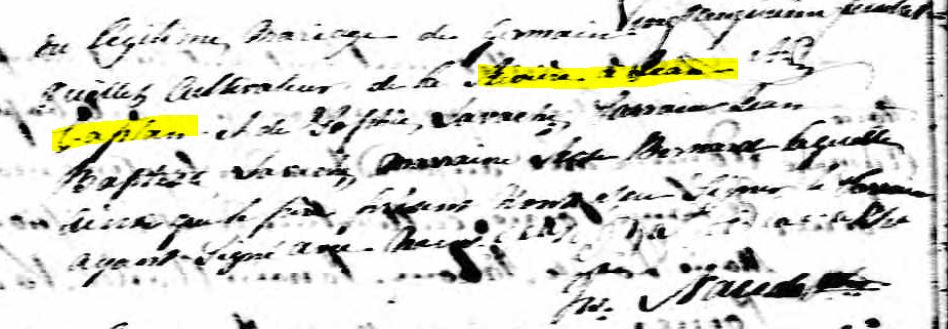

- Le 19 juillet 1829, le petit Sylvestre Ouellet est baptisé; il est le fils de Germain Ouellet, « cultivateur à la rivière à Jean Caplan », et d’une dénommée Sophie (nom de famille illisible). L’acte figure aussi dans les registres de Carleton;

- En 1854, dans un acte de transaction foncière signé par le notaire LeBel, il est indiqué que François Garant a un « moulin situé sur la rivière Jean Caplan »;

- En 1866, François Garant cède un terrain pour construire une chapelle dans le hameau de Rivière-Caplan en 1866; il est dit « meunier de la rivière Jean Caplan »;

- Dans le volume 3 des Sessional Papers de 1867-1868, on mentionne que 3 églises catholiques sont en cours de construction, dont l’une à « Little Bonaventure, otherwise known as Jean Caplan River« ;

- Une drôle de mention dans le Directory of federal real property de 1992 note que le bureau de poste de Caplan se trouve au 23, Jean-Caplan Hwy (Highway), c’est-à-dire à son emplacement actuel, au 23, boulevard Perron Ouest. Une erreur? Il s’agit pourtant d’un document fédéral officiel.

Mais quel Jean Caplan?

Il est maintenant assez clair que Jean Caplan a donné son nom complet à la localité, qui elle-même dérive de son hydronyme (« Rivière Jean Caplan »). Mais nombreux sont les Jean Caplan ayant existé! En outre, les documents d’archives que nous avons trouvé de la « rivière Jean Caplan » s’échelonnent entre 1814 et 1868. Il faut donc que notre Jean Caplan soit né bien avant 1814, car il occupait déjà les abords de la rivière à cette date – on peut même affirmer sans trop faire d’erreur qu’il devait déjà être adulte en 1814. Mais de quel individu s’agit-il?

Déjà, dans le Recensement de la Baye des Chaleurs de 1765, deux Jean Caplan sont notés comme habitants de Listuguj (Ristigouche). Le premier, du nom de Jeannot Caplan, apparaît sans femme, mais avec 2 garçons. Le second Jean Caplan figure avec une femme, ainsi que 5 garçons et deux filles. Les noms de toutes ces personnes sont inconnus. Le livre du Centenaire de Caplan soutient que le Jean Caplan ayant donné son nom à la rivière aurait été inhumé à 80 ans, dans le cimetière de Cascapédia, le 28 août 1824. Nous avons bien trouvé cet acte, mais la corrélation entre ce Jean Caplan et celui « à sa rivière » n’est pas aisée. L’acte ne précise aucun parent, femme ou enfant, rendant notre tâche d’identification un peu plus ardue. S’il a bien 80 ans, il serait né en 1744 et sa naissance est ainsi antérieure à tout registre gaspésien.

Au moins 14 couples formés d’un individu nommé « Jean Caplan » se sont mariés et ont eu des enfants antérieurement à 1814. D’autres Jean Caplan, parfois les descendants de ces couples ou d’autres Jean Caplan célibataires, sont aussi des candidats possibles.

| COUPLE | MARIAGE |

| Jean Caplan et Anne Coetene | avant 1788 dans un lieu inconnu; |

| Jean Caplan et Anne Koueden (un autre!) | avant 1804 dans un lieu inconnu |

| Pierre Caplan et Angélique Condo | avant 1785 dans un lieu inconnu |

| Jean-Baptiste (François) Caplan et Marie-Jeanne Pomminville | avant 1799 dans un lieu inconnu |

| Jean-Pierre Caplan et Félicité Augustin | avant 1839 dans un lieu inconnu |

| Jean-Baptiste Caplan et Marie-Anastasie Étienne | avant 1790 dans un lieu inconnu |

| Jean-Pierre Caplan et Marie Labauve | avant 1797 dans un lieu inconnu |

| Jean Caplan et Marie-Anne Dominique | mariés on ne sait quand; Marie-Anne et sa fille Marguerite semblent être inhumées le même jour, soit le 13 juin 1806 à Carleton |

| Jean-Pierre Caplan et Angélique Condo | avant 1785 dans un lieu inconnu |

| Jean Caplan et Anne (nom de famille inconnu) | date et lieu inconnus. Anne est décédée à 60 ans et est inhumée le 26 avril 1809 |

| Jean Pierre Caplan et une dénommée Brigitte (noms de familles variables, tantôt « Masoseh » ou « François ») | date et lieu inconnus |

| Jean-Pierre Caplan | marié une première fois à Marie-Susanne Desdames à Carleton le 5 novembre 1812, puis à Jeanne Caplan le 16 novembre 1812, aussi à Carleton |

| Jean-Baptiste Caplan et Angélique Gagnon | mariés on ne sait quand, mais qui font baptiser une fille le 24 février 1815 à Carleton |

| Jean-Baptiste Caplan et Marie Labove | 27 juillet 1819 à Carleton |

Où se situent tous ces Jean Caplan dans la descendance du premier ancêtre Caplan? Voyons cela de plus près.

L’ancêtre de tous les Caplan de la Gaspésie (et qui sont essentiellement Mi’gmaq aujourd’hui) serait Guillaume Capela, un commerçant originaire de Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Gascogne, venu faire commerce à Percé. À un moment indéterminé, il épouse une femme d’origine autochtone au nom inconnu dont la signature mitochondriale (haplo-groupe C1c) est reconnue officiellement. Ce couple aura au moins eu 4 filles : Marguerite, Marie-Louise, Madeleine et Catherine. Des trois sœurs Marguerite, Madeleine et Catherine sont issues plusieurs familles pionnières de la Baie-des-Chaleurs : les Larocque, Chapados, Denis, Mallet, Lebrasseur, Huard, Langlois, Delarosbil, Castilloux, Michel et Aspirot, pour ne nommer que celles-ci.

Puisque le nom « Caplan » est porté par de nombreuses personnes aujourd’hui, il faut bien qu’il y ait eu un fils à l’origine de la lignée. Il n’est cependant pas aisé d’affirmer une connexion. Selon le chercheur Roger Guitard, un des fils de Guillaume porterait le nom de Jean Caplan; celui-ci aurait marié une femme autochtone inconnue, puis convole en secondes noces avec Marie-Anne Dominique vers 1746. Cette hypothèse est citée par les auteurs Victorin Mallet et Marc-André Comeau. Mais-est-ce le Jean Caplan à l’origine du nom « Rivière de Jean Caplan »?

Une autre hypothèse est qu’un des fils de Guillaume soit un dénommé Ambroise. Selon Victorin Mallet, ce dernier aurait eu 6 enfants avec une femme mi’gmaq dont le nom est inconnu, et auraient ensemble eu un garçon du nom de Jean-Pierre. Il est vrai qu’un Ambroise Caplan est présent à Listuguj en 1765. Mais est-il lié à Guillaume Capela? Un autre Ambroise figure dans la base de données du Programme de Recherche en Démographie Historique (PRDH); ce dernier aurait marié avant 1802 Pélagie Louisotte. Mais pas de « Jean » dans sa lignée directe. Enfin, ces hypothèses demeurent avant tout des hypothèses. Il n’est donc pas possible d’aller plus loin pour l’instant, et d’identifier « notre » Jean Caplan, ou plutôt, le Jean Caplan « à sa rivière ».

Une présence mi’gmaq à Caplan

Les Mi’gmaq habitent la Gaspésie depuis des temps immémoriaux. À travers les recensements et les actes de baptêmes, mariages et sépultures, on les retrouve dans presque tous les villages de la Baie. Quant aux Mi’gmaq ayant habité à Caplan, ceux-ci ne sont pas nombreux dans les registres paroissiaux ou civils. Un dénommé Charles Joseph Argumond serait né à Gaspé en 1882 des parents Joseph Argumond et Élizabeth Bujold de Saint-Charles de Caplan. Un an plus tard, un individu portant le même nom décède à Gaspé en 1883. Est-ce le même? Dur à dire, car l’acte mentionne seulement qu’il est le « son of Arguimond » de Caplan.

De même, un site archéologique a été recensé à Caplan. Il s’agit du site DaDj-1 qui est, selon l’archéologue Yves Chrétien, un site autochtone préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA (avant aujourd’hui)), potentiellement utilisé à titre de campement durant le Paléoindien récent. Des éléments de pierre taillée, ainsi qu’un échantillon de charbon de bois, ont été dévoilés lors de fouilles en 2019.

Pour conclure, le mystère demeure tout entier pour l’identification du Jean Caplan à l’origine du toponyme du village et de la rivière. Au mieux, cette petite escale permet de rétablir des vérités historiques liées à l’occupation mi’gmaq du territoire, et de clore le débat sur les hypothèses du nom de Caplan!

Le fameux livre l'Heptameron. Source : Wikisource.

Une légende loufoque

Dans la Commission de toponymie du Québec, une histoire assez ludique est relatée pour le toponyme de Caplan, dont il n’a pas été possible de vérifier l’origine.

« Les Caplinots narrent encore volontiers un fait célèbre qui a eu en réalité la Basse-Côte-Nord pour décor : le sieur de Roberval aurait, en 1542, abandonné dans les environs de Caplan sa nièce Marguerite et son amant ou encore sa vieille dame de compagnie, selon une autre version, pour une affaire de morale avec laquelle on ne badinait pas en ces temps. Son soupirant l’aurait rejointe, puis serait mort ainsi que la vieille dame. Informés de la présence de la jeune femme, les occupants d’un bateau seraient venus la recueillir ultérieurement. Marguerite de Navarre (1492-1549), qui a connu les faits de Roberval lui-même, a relaté cette histoire dans son Heptaméron, ouvrage inachevé publié en 1559. »

Une lecture de l’Heptaméron ne donne aucune indication qu’il s’agit bel et bien de Caplan! Tout de même, il s’agit d’une histoire pour le moins étrange.

Les premiers résidants permanents

Qui sont les premiers résidants permanents de Caplan?

Outre les Mi’gmaq, il est généralement convenu que les premiers habitants de Caplan sont les frères Babin (Pierre, Ambroise, et Jean-Timoléon Babin), Jacques Brière, et Germain Ouellet. Le site web de la municipalité de Caplan note aussi que ces personnes se seraient installées vers 1812 à Caplan, mais cette hypothèse est difficile à confirmer. Nous savons néanmoins que plusieurs personnes obtiennent des terres à Caplan en 1820, concédées par le Gaspé Land Board. Et à travers l’étude de ces documents, on se rend compte que les habitants de Caplan sont pas mal plus nombreux que ce qu’on le croit! Voici quelques exemples de pétitionnaires pour des terres dans le canton d’Hamilton et de Bonaventure (car la liste est longue!):

- Jean-Baptiste Morrisset et Jacques Bruyère pétitionnent pour les lots 15 (pour Jean-Baptiste Morrisset) et 16 (pour Jacques Bruyère) du township de Hamilton, voisin du lot 17 de Charles Gauthier et du lot 14 revendiqué par Antoine Bourdages. Ceux-ci semblent avoir eu leurs lots en 1824.

- David Poirier réclame des lots à Saint-Siméon ainsi que le lot 39 tout juste à l’ouest du ruisseau Leblanc, ce qu’il semble avoir obtenu.

- Hubert Savoy et Louis Lepage réclament le lot 36 du canton de Hamilton (situés aujourd’hui sur la rue Arsenault), voisin du lot 37 revendiqué par Étienne Bujold et du lot 35 revendiqué par Joseph Arsenault. Ils revendiquent aussi ce lot #37.

- Joseph Bourg, John Horth (?) et Alexander (?) revendiquent les lots 29 et 30 (Joseph Bourg) et 31 (John Horth) du canton de Hamilton. Ces lots sont aussi revendiqués par Alexandre Bernard. Le numéro 32 était quant à lui revendiqué par John Ferlatte. Pour régler le litige, la Couronne statue que le lot 30 sera à Joseph Bourg, le lot 31 à Joseph Ferlatte, et le lot 26 à Alexandre Bernard.

- Hubert Savoy et Joseph Henry pétitionnent pour des lots au Ruisseau-Leblanc, mais aussi le lot #28, voisin de celui pétitionné par Joseph Gauthier (29) et celui de Vital Poirier (27).

- Jean-Baptiste Ferlatte et Nicolas Poirier revendiquent les lots #32 et 33 du canton de Hamilton, ainsi que le lot 34.

- Pierre et Frédéric Bourdages pétitionnent pour le lot no 3 du canton de New Richmond, qu’ils veulent séparer en deux (le tout est officialisé en 1825).

- Jean-Olivier Bourdages, Olivier Bourdages et Antoine Bourdages réclament les lots #12 (Jean-Olivier), 13 (Olivier) et 14 (Antoine) du canton d’Hamilton en juillet 1820. Les lots 12 et 13 font aussi l’objet d’une réclamation de la part de John McLelland. En 1825, le lot 14 est ainsi accordé aux frères Bourdages, mais pas les lots 12 et 13.

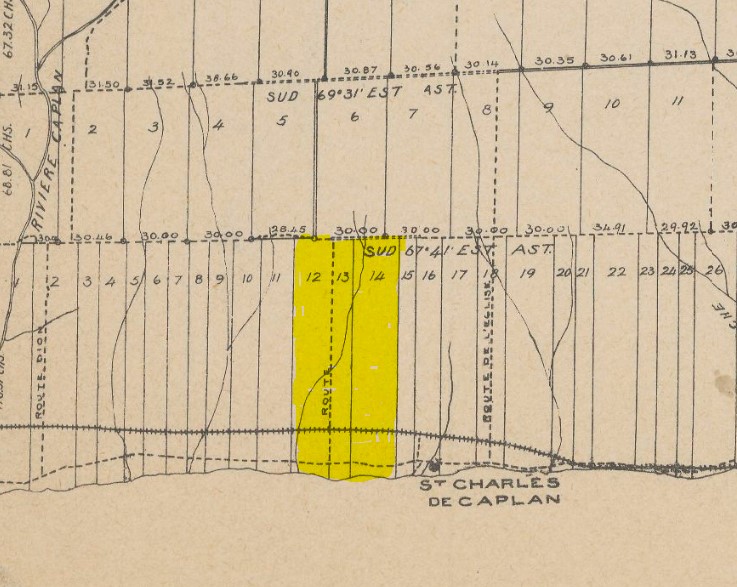

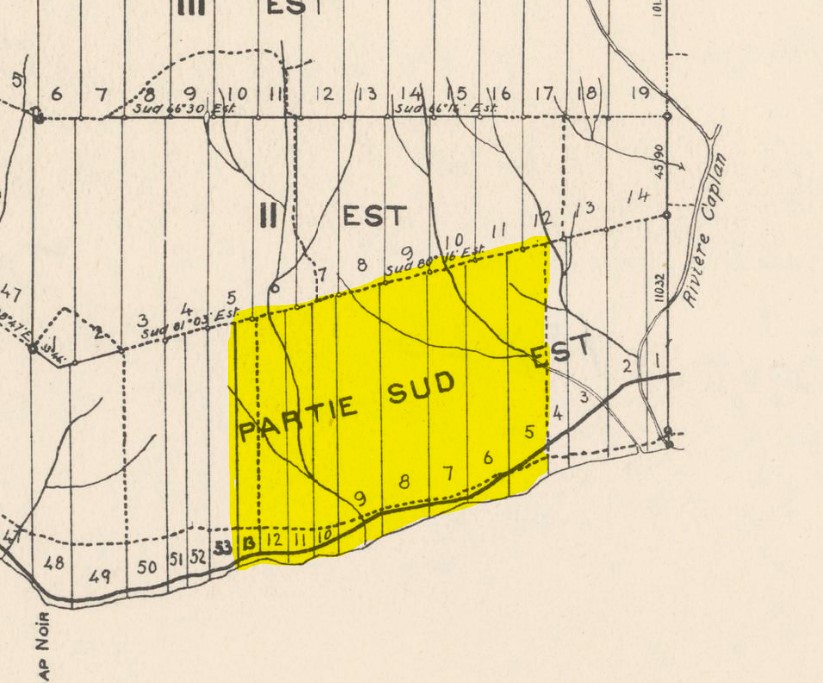

- Mileade Bourdages, Pierre Babin et Pierre Poirier revendiquent les lots 1 (Pierre Poirier), 2 (Pierre Babin) et 4 (Mileade Bourdages) du canton de New Richmond. Le lot 1 divise la rivière Caplan. Ils se font concéder leurs lots officiellement en 1825.

- Charles Poirier, Joseph Babin, Armand (?) Babin), Joseph Gauthier, Vital Poirier, Laurent Bourdages et Paul Poirier revendiquent les lots 5 et 6 (Charles Poirier), 7 (Joseph Babin), 8 (Armand Babin Sr?), 9 (Armand Babin Jr?), 10 (Joseph Gauthier), 11 (Vital Poirier), 12 (Laurent Bourdages) et 13 (Paul Poirier) du canton de New Richmond.

- Edward Bunton réclame en 1820 deux lots, les lots 7 et 8 du canton de Hamilton à l’est de la rivière Caplan, mais ceux-ci sont aussi réclamés par Léonard Bujold, et la cause est entendue après 1823.

- Le lot #2 d’Hamilton est réclamé par Étienne Bujold, l’ayant acquis par Jean Henry, ainsi que le lot #38, borné par David Poirier et Cyrille Lepage.

- Les lots 5 et 6 du canton d’Hamilton sont réclamés par Félix Bernard (#5) et par Barnabé Bourg (#6).

- Charles Forest et Maxime Poirier demandent quelques lots, dont le lot 34 du canton de Bonaventure (Maxime, spécifiquement).

- Jacques Hébert et François Hébert demandent d’obtenir les lots 7 (François Hébert) et le lot 5 (Jacques Hébert) du canton de Hamilton.

- Charles Gauthier revendique plusieurs lots, dont quelques uns à l’est du ruisseau Leblanc, mais aussi le lot 17 à l’est de la rivière Caplan, borné à l’est par Jacques Brière et à l’ouest par Pierre Poirier. Celui-ci semble se les faire concéder.

- Joseph Bourg revendique de nombreux lots, dont les lots 37 et 38 du comté de Hamilton à Caplan.

- Michel Boutin, François Boutin, Jacques Bujold et Charles Poirier revendiquent les lots 2 (la moitié à Michel Boutin, l’autre à François Boutin), le lot 9 (Jacques Bujold) et le lot 3 (Charles Poirier) du canton de Hamilton, qu’ils semblent avoir en 1824.

Comme nous le signalions plus haut, une jeune Esther Bourdages nait à la rivière Jean Caplan. La famille s’est y vraisemblablement installée autour de cette date. Quelques années plus tard, le petit Sylvestre Ouellet de Caplan se fait baptiser en 1829. C’est ainsi qu’au tournant du 19e siècle, de nouveaux lots se voient concédés, et Caplan prend son essor.

Les Acadiens

Comme le suggèrent les rapports du Gaspé Land Board, les premiers habitants de Caplan seraient des Acadiens ayant fui la Déportation de 1755, et s’étant réfugiés à Ristigouche (Petite-Rochelle), avant d’essaimer partout sur le territoire. Nombre d’entre eux se sont installés à Bonaventure ou à Carleton. Par la suite, une vague de familles acadiennes s’établira à Caplan en provenance de ces autres villages, si bien qu’en 1914, selon l’ouvrage d’Alfred Pellan Vastes champs offerts à la colonisation et à l’industrie : La Gaspésie : esquisse historique, ses ressources, ses progrès et son avenir, il y a 230 familles acadiennes à Caplan.

Arsenault

Babin

Bernard

Bujold

Bourdages

Bourque

Henry

Poirier

Robichaud

La famille Arsenault de la Baie-des-Chaleurs est issue du mariage de Charles Arsenault et Françoise Lamirande (ou Mirande), mariés avant 1715 en Acadie. Charles est le fils de l’ancêtre de tous les Arsenault, Pierre, et de Marie Guérin. Marie est sa deuxième femme; il avait préalablement marié Marguerite Dugas vers 1675.

Ensemble, Charles Arsenault et Françoise Lamirande ont 5 enfants, dont 3 qui font souche à Bonaventure et dans la Baie-des-Chaleurs:

- Jean-Baptiste Arsenault, qui marie Elisabeth Bujold le 19 novembre 1759 à Ristigouche;

- Joseph Arsenault dit Cointine et de Marguerite Bujold, aussi mariés vers 1758 à Ristigouche (à noter que Joseph s’était déjà préalablement marié à Marie-Josephe Gaudet Verouelle, en Acadie, en 1753);

- et Marguerite, qui se marie avec Pierre Poirier en Acadie le 3 février 1740, mais dont une bonne partie de leur descendance s’installe à Bonaventure (bien qu’elle porte le nom de Poirier).

La plupart de la descendance de Joseph et Marguerite Bujold, ainsi que celle de Jean-Baptiste et d’Elisabeth s’installe autour de Bonaventure et Carleton. Les enfants marient des Bourg, Robichaud, Lepage, Cavanagh, des noms bien connus de Caplan.

Pierre Arsenault, l’ancêtre, a bien sûr eu d’autres enfants avec ses deux épouses, mais la plupart de ceux-ci ont fait souche au Nouveau-Brunswick, à l’île du Prince-Edouard, etc.

La famille Babin de la Baie-des-Chaleurs serait issue du couple formé par Charles Babin et Madeleine Richard, mariés avant 1686 en Acadie. Ensemble, ils auront au moins un fils, Pierre, qui se marie à Madeleine Bourque avant 1720. Au moins 3 enfants émergeront de ce mariage: Madeleine, Ambroise et Jean-Baptiste.

De ces trois enfants, c’est Ambroise qui fera souche dans la Baie-des-Chaleurs après la Déportation. Réfugié à Ristigouche, il y marie Anne Cyr, et s’installe ensuite à Bonaventure. Ensemble, ils auront au moins 8 enfants, dont Joseph Babin, qui se marie à Angélique Poirier dit Commis le 24 novembre à Carleton. Ceux-ci auront de nombreux enfants… dont les frères Pierre, Ambroise et Jean-Thimoléon, qui s’installent à Caplan vers 1825!

L’ancêtre des Bernard de la Baie-des-Chaleurs est Joseph Bernard, fils de René Bernard et Madeleine Doucet, mariés avant 1690 en Acadie. René et Madeleine auront ensemble 3 enfants: René, Jean-Baptiste et Joseph. Aucun d’eux ne feront souche dans la Baie-des-Chaleurs, sauf Joseph.

Joseph Bernard se marie avant 1752 en Acadie avec Marguerite Arsenault. Il s’agit de son deuxième mariage, s’étant uni à Marie-Josephe Gaudet avant 1725. Avec Marguerite, il aura 4 enfants, baptisés tantôt à Carleton et tantôt à Bonaventure. Une bonne partie de leur descendance s’implante dans les environs de Caplan.

Les premiers Bujold à mettre les pieds dans la Baie-des-Chaleurs semblent être les enfants de Joseph Bujold et de Marie-Josephe Landry de l’île Saint-Jean:

- Charles épouse Marguerite Cormier avant 1759 en Acadie et s’installe à Bonaventure.

- François-Placide se marie à Marie-Josephe Bernard avant 1773. Leur descendance s’établit à Bonaventure.

- Mathurin marie Marie Bernard le 8 novembre 1773 à Carleton. Leur descendance s’établira davantage dans ce secteur.

- Paul se marie à Beaubassin à Marie Poirier le 19 juin 1747. Leur descendance s’établit à Bonaventure et Carleton.

- Marguerite, Félicité et Marie-Rose s’établiront aussi dans la Baie-des-Chaleurs.

C’est probablement les frères François-Placide et Paul qui, de la famille Bujold, auront des enfants qui s’installeront à Caplan.

Un autre Bujold figure au recensement de Bonaventure de 1774; c’est Amand (ou Armand) Bujold, fils de Louis-Amand et de Claire Doucet de Grand-Pré, qui est veuf avec un garçon et deux filles.

Tous les ancêtres de la famille Bourdages descendent de Raymond Bourdages et de Marie-Esther Leblanc, mariés avant 1756 en Acadie. Si eux n’ont pas été à Caplan, leurs enfants s’installent définitivement en périphérie: Jean-Marie, Benjamin, Antoine, Esther, Geneviève, Marie-Josephe-Antoinette, et Jean-Marie Antoine.

L’un des fils de Benjamin, Frédéric Bourdages, se marie avec Victoire Guénard le 14 janvier 1822 à Bonaventure. Il est dit cultivateur « de la rivière Jean-Caplan » au baptême de sa fille Esther en 1826; il est ainsi considéré comme l’un des pionniers de Caplan. Il semble y habiter dès 1825 ou 1826, car il n’est pas mention de Caplan dans le baptême de sa fille Eulalie le 30 mai 1824, ni de son fils Joseph en 1823.

Nous nommons ici Frédéric Bourdages à titre de pionnier, mais plusieurs Bourdages font des demandes d’octrois de terres à Caplan selon dans le Gaspé Land Board. Il s’agit donc ainsi, plus globalement, d’une famille pionnière.

Les ancêtres de tous les Bourque de la Baie-des-Chaleurs sont Joseph Bourque et Catherine Comeau, mariés avant 1774, probablement en Acadie. Ensemble, ils auront au moins 8 enfants qui font tous souche dans les environs de Bonaventure!

L’ancêtre Henry de Bonaventure figure pour une première fois dans le recensement de 1777. Il s’agit de Simon Henry, marié à Marguerite-Josephe Brault le 7 janvier 1755 à l’île Saint-Jean. Ensemble, ils auront au moins 5 enfants qui font tous souche à Carleton, sauf Simon Jean.

Simon Jean épouse Félicité Bujold le 8 novembre 1784 à Carleton. Ils auront au moins 9 enfants, qui s’installent plutôt du côté de Carleton. Il y a donc fort à parier que les descendants des Henry de la région de Caplan sont issus du couple formé par Simon Jean et Félicité Bujold.

Le plus loin que l’on peut remonter dans la lignée Poirier, ce sont les noms de Michel Poirier et Marie Boudreau, qui auront un fils, Louis, marié à Cécile Mignault avant 1707. Louis et Cécile ont ensemble Pierre Poirier, qui se marie à Marguerite Arsenault le 3 février 1740 à Beaubassin, en Acadie.

Ils auront ensemble plusieurs enfants qui s’installent dans la Baie-des-Chaleurs: Pierre, Charles, Pierre (encore!) et Hilaire. Sur tous ces enfants, Charles Poirier dit Commis, qui se marie à Claire Bujold, ainsi que son frère Pierre Poirier, dit Parrot, qui se marie à Anne Gaudet, et enfin Pierre Poirier dit Chiche et sa femme Marguerite Leblanc, font souche à Bonaventure.

Une autre famille fondatrice de Caplan est la famille Robichaud. Les ancêtres de la famille Robichaud sont Charles Robichaud Cadet et Marie Bourque. Ensemble, ils ont au moins un fils, Joseph, qui se marie à Claire Leblanc le 20 avril 1726 à Saint-Charles-les-Mines.

Ce couple aura au moins 9 enfants, dont plusieurs font souche à Bonaventure et environs. En 1777, dans le recensement de Bonaventure, les frères y sont tous:

- Pierre Robichaud est marié à Anne Michel;

- Isidore Robichaud, à Marguerite Boudreau;

- Jean-Baptiste Robichaud, à Félicité Cyr;

- Michel Robichaud, à Françoise Landry;

- et le recensement compte aussi deux garçons, Charles et Joseph Robichaud.

Les Canadiens français

Plusieurs Canadiens français se sont établis à Caplan et ont marié des femmes acadiennes. Parmi ces familles fondatrices, pensons notamment aux Brière, Garant, et Ferlatte. Selon Alfred Pelland dans son ouvrage Vastes champs, en 1914, il y a 34 familles de Canadiens français à Caplan.

Brière

Garant

Ferlatte

Lepage

L’ancêtre de tous les Brière de Caplan est Charles Brière et Marie Lepec, mariés avant 1642. Ensemble, ils auront au moins un fils, Jean, qui se marie le 19 octobre 1671 à Québec à Jeanne Grandin. Ils auront aussi plusieurs enfants, dont Charles, marié à Marie-Anne Pleau le 4 septembre 1701 à Neuville.

Nous voilà bientôt rendus à notre ancêtre! Charles et Marie-Anne ont des enfants, dont un fils, Adrien, qui se marie à Cap-Santé le 29 janvier 1748 à Marie-Geneviève Lamothe. Ensemble, ils auront Joseph, marié à Marie-Josephe Morrisset le 24 octobre 1785.

Et puis, parmi leurs nombreux enfants, Jacques Brière, né vers 1781. Il se marie à Julie Lavache le 9 janvier 1826 à Bonaventure. Par ailleurs, nous avons vu que Jacques Bruyère (Brière) se voit concéder une terre en 1825 à Caplan. Toute leur descendance s’installe dans les environs de Bonaventure et de Caplan.

La famille Garant, qui s’implante à Caplan, est aussi de provenance Canadienne française. La lignée de cette famille est très longue.

- Les Garant proviennent tous du couple formé par Charles Garant et Anne Maillet, mariés avant 1644.

- Ils ont eu un fils, Pierre, marié à Renée Chamfrain à l’île d’Orléans. Il se remarie le 21 novembre 1684 à Marie-Catherine-Agnès Labrecque, toujours à l’île d’Orléans.

- Ensemble, ce couple a de nombreux enfants, dont Pierre Garant, qui se marie à Marie-Madeleine Masson le 10 septembre 1714 à Montmagny.

- Parmi leurs fils, Alexandre Thimothée Garant, qui épouse Marie Gendron le 3 février 1749 à Berthier-sur-Mer.

- Leur fils François Garant marie Marie-Thérèse Théberge le 1er février 1785 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

- Ils auront ensemble François Garant qui épouse le 28 janvier 1812 Marguerite Boissel Bassile à Saint-Gervais et Protais.

- Leur seul fils à s’implanter dans la Baie-des-Chaleurs est François-Xavier Garant, qui épouse Anastasie Bujold le 10 janvier 1842 à New Richmond. Ensemble, ils auront de nombreux enfants, qui œuvreront pour la plupart dans les moulins familiaux de Caplan!

Dans le recensement de Caplan, en 1861, sont à Caplan François et Anastasie Bujold, sa conjointe, ainsi que leur 9 enfants.

L’ancêtre de tous les Ferlatte en Gaspésie proviennent de Jean Ferlat et Marguerite Tetron, mariés avant 1727. Ensemble, ils auront un fils, Jacques Ferlatte, charpentier et navigateur de Charente-Maritime; c’est lui qui immigre au Québec. Jacques se marie avec Charlotte Amiot le 14 juillet 1755 à Québec.

L’on doit notamment le nom Ferlatte au fils de Jacques, Jean-Baptiste-Jacques, qui se marie avant 1780 à Catherine Savoie Laviolette. Ensemble, ils auront au moins 9 enfants ensemble, dont plusieurs s’installent dans la Baie-des-Chaleurs. La lignée de Caplan provient probablement plus de Baptiste Jean, qui épouse Julienne Poirier Chiche.

Le premier couple à l’origine des Lepage gaspésiens sont Louis Lepage et Catherine Bourdet, mariés avant 1687. Ceux-ci ont au moins un fils, Blaise, qui se marie à Marie Loupe Polonais le 5 septembre 1687 à Québec. Tous les deux auront au moins un fils, Blaise (encore!), qui se marie à Marie-Suzanne Barbeau Potvin le 1er mai 1789.

Leur fils Jean-Baptiste Michel (souvent présent sous le nom Michel) est le seul qui a fait souche dans la Baie-des-Chaleurs. Né à Montréal, il se marie le 22 avril 1776 à Carleton à Marie-Rose-Rosalie Arsenault. Ensemble, ils s’installeront dans les environs de Bonaventure et y élèveront leurs 13 enfants ensemble. Le couple est présent dans le recensement de 1777 de Bonaventure.

Les Écossais

De nombreux Écossais s’installeront à Caplan. Notons entre autres Eubulus McLellan, marchand général de Caplan et petit-fils de John McLellan, né en Écosse; David Kerr, propriétaire du premier magasin général de Caplan et dont le père Archibald venait d’Écosse; John Howie, etc. Dans les Vastes champs de 1914, on souligne qu’il y a à Caplan 12 familles d’Écossais.

Dans le recensement de 1881, sont Écossais les Jamieson, Campbell, Ross, McLaren, Barbour, Colville, Watt, Gillis.

Les Anglais

En 1914, selon Alfred Pelland, il y aurait eu 8 familles d’Anglais à Caplan. Dans son ouvrage Vastes champs, il dit que l’un des premiers colons de Saint-Charles de Caplan « fut un anglais catholique du nom de Nelson. Il fit ses premiers défrichements à l’endroit où se trouve aujourd’hui le moulin de M. Joseph Garant ».

Dans le recensement de 1881, l’Anglais Isaac Boundton (probablement Bunton) et sa famille sont des cultivateurs à Caplan.

Les Irlandais

Bien avant l’époque de la Grande Famine (1845-1849), plusieurs familles irlandaises arrivent au pays. De nombreux Irlandais se joignent à la population de la MRC Bonaventure avec l’appui de la religion catholique. D’autres viennent travailler pour les Robin, particulièrement à Percé. L’article La Gaspésie british mentionne qu’ils s’installent particulièrement à Cascapédia, New Richmond, Caplan et certains à Bonaventure.

En 1914, selon Alfred Pellan, il y a 17 familles irlandaises à Caplan. Quelques unes de ces familles sont les Gallagher, Cavanagh, Hough, Smith, Appleby et Quessy (Caissy).

Ce qu’en disent les registres paroissiaux

Il est parfois difficile de retracer les habitants de Caplan et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, les premiers recensements nominatifs débutent en 1851. Il est ainsi difficile de retracer les habitants s’étant établis à Caplan avant cette date. Il faut se tourner vers les registres paroissiaux. Pour Saint-Charles de Caplan, ceux-ci débutent officiellement en 1867. Avant cette date, il faut chercher du côté des registres de Bonaventure, qui ouvrent en 1791, et ceux des Saint-Anges-Gardiens de Cascapédiac, qui ouvrent en 1831. En ce qui a trait à la mention de citoyens de Caplan dans les registres paroissiaux des autres missions, nous ne pouvons reculer jusqu’à présent en deçà de 1826.

Concernant l’ouverture des registres de la mission de Saint-Charles de Caplan, notons que le missionnaire F. X. Bossé la présente comme « Saint-Charles de Cape Land » à son inauguration en 1867. Le premier acte est un mariage, le 5 février 1867, entre Sylvestre Bujold (dont les parents viennent de « cette mission ») et Marie Rose Bernard (dont les parents viennent de Saint-Bonaventure).

Quelques premiers couples inscrits dans les registres de 1867 et provenant « de cette mission »:

- Xavier Bujold et Angèle Bernard (dans l’acte de mariage de leur fils Sylvestre)

- Théodore Babin et Marie Poirier (dans l’acte de baptême de leur fils George)

- Esther Bourdages et Alexandre D’Essiambre (dans l’acte de baptême de leur fille Marie Victoire)

- François Dion et Marie Salomé Poirier (dans l’acte de baptême de leur fils François Uldéric);

- etc.

Ce qu’en disent les recensements

Plusieurs recensements nominatifs existent pour le comté de Bonaventure, à commencer par le recensement de Ristigouche en 1760, puis celui des familles acadiennes réfugiées dans la Baie-des-Chaleurs en 1761, et le recensement de la Baie-des-Chaleurs de 1765. En avançant dans le siècle, il y a le recensement du comté de Bonaventure de 1774, puis celui de 1777. Comme il est à peu près certain que les citoyens recensés n’habitent pas directement Caplan, nous n’aborderons pas ici ces recensements.

Cependant, soulignons que les habitants sont présentés dans les recensements subséquents font partie des ancêtres des citoyens de Caplan, tantôt inclus dans le territoire de New Richmond, et tantôt dans celui de Bonaventure. Un premier recensement nominatif effectué en 1825 nous présente des habitants de New Richmond et de Bonaventure. Bien qu’il soit difficile de statuer sur l’étendue de l’un et de l’autre des territoires, soulignons que des futurs noms de famille de Caplan se trouvent bel et bien dans ces deux localités. À Bonaventure, des Cavanagh, Bujold, Arsenault, Bernard, Lepage, Gauthier, Bourdages, Cayouette, Furlotte, Forest, Poirier, Babin. Et à New Richmond, d’autres Cavanagh, Leblanc, Sire (Cyr), et… un Joseph Brière!

Il y a bien un recensement en 1831 qui présente les habitants de Bonaventure à Pointe aux Maquereaux, et de Restigouche à Carleton et New Richmond. Comme il n’y a pas de distinctions entre les villages, et que Caplan se trouve enchâssée entre New Richmond et Bonaventure, il est difficile de savoir si certains des noms présents dans le recensement habitent bel et bien à Caplan. De plus, pour compliquer davantage les choses, il y a plusieurs Babin dans les deux sous-divisions, et plusieurs Pierre et Jean! En bref, nous ne pouvons utiliser ce recensement pour savoir si des gens habitaient à Caplan en 1831.

Dans le recensement de 1861, les futurs citoyens de Caplan se retrouvent dans la division de Bonaventure, Township de New Richmond, District no. 1, p. 198, et District no. 2, p. 213. À vrai dire, pour le district no. 1, le nom de François Garant figure en toute première page, mais les familles suivantes semblent habiter Black Cape (car nous savons que Caplan se trouve à la juxtaposition de deux cantons, celui d’Hamilton et de New Richmond) ; ce sont presque toutes des familles anglophones dont les noms sont Howatson, Willett, Fairservice, Bunton, etc. Pour être bien certain.e.s de ne pas rater d’individus dans notre consultation des recensements, nous avons inclus ces personnes à travers cette recherche, même si elles habitaient probablement en lisière de Caplan. C’est vraiment le deuxième district de New Richmond (p. 213) qui nous donnera la majorité des habitant.e.s de Caplan (au moins pour le secteur de la rivière). Les grandes familles qui s’y trouvent sont les Poirier, Arsenault, Garant, Bujold, Babin, Bourdages, Ferlatte, Leblanc, Loubert, Brière, Forest, Jamieson, Gallagher, Kerr, Campbell, Querry, Sire (Cyr), Steele, etc. Grosso modo, pour ce recensement, la frontière entre Caplan et New Richmond est assez poreuse.

Dans le recensement de 1871, les habitants de Caplan sont présents dans le district de Bonaventure, sous-district de New Richmond, Division 1 (le vocabulaire du recensement change un peu), ainsi que le sous-district d’Hamilton. Les habitants y sont présents en quelques pages avant que ceux-ci laissent place à ceux des Caps Noirs.

Le recensement de 1881 est le premier qui présente d’une manière claire les habitants de Saint-Charles de Caplan, qui incarne alors son sous-district propre sous le district de Bonaventure. Idem pour 1891 et 1901.

Pour le recensement de 1911, Caplan figure dans le sous-district 32 de Hamilton, « St. Ch. Caplan » et 33, « St. Ch. Caplin. West Hamilton ». Il est possible que certains résidants figurent aussi dans la section « Hamilton West » et « Black Cape ».

Pour le recensement de 1921, les habitants de Caplan figurent dans les sous-districts 18 et 19, « Saint-Charles de Caplan Est » et « Saint-Charles de Caplan Ouest ».

Pour le dernier recensement, celui de 1931, les résidants figurent dans les sous-districts 25 et 26, « Saint-Charles de Caplan ».