Lainerie et linerie

Industries et commerces

Caplan a représenté une capitale textile importante en Gaspésie. En voici l’histoire.

Première filature. Source : municipalité de Caplan.

Avant l’ère industrielle, la fabrication textile était un champ d’activité principalement domestique et représentait également outil de développement pour les autorités religieuses et propagandistes de la colonisation. En Gaspésie, des moulins à carder s’érigent dans plusieurs villages – Sainte-Anne-des-Monts, Carleton, Maria, etc. – au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Souvent concomitants aux moulins à bois et à farine, ces moulins à carder revêtent une fonction de première heure dans la subsistance des habitants. Le village de Caplan, dans la Baie-des-Chaleurs, a une tradition de fabrication textile qui traverse les époques. En effet, cette activité devient même l’une des plus structurantes sur un plan économique.

De la famille Garant qui opèrera pendant plus de 80 ans un moulin à carder, à la première et la deuxième filature – les seules usines gaspésiennes de ce genre -, jusqu’à la linerie, les Caplinois se démarqueront dans la fabrication de lainage, de toile, de filasse et de cottonnades.

Les moulins à carder des Garant

Qu’est-ce qu’un moulin à carder?

C’est un moulin qui permet de mécaniser le peignage de la laine en préparation à son filage. En gros, les cultivateurs apportent leur tonsure de mouton au moulin, où elle est lavée et mise à sécher pour enlever toutes les impuretés et l’huile animale. Puis, elle est mise dans un cardeur où elle est peignée à répétition jusqu’à ce que la laine présente une texture prête au filage. Ensuite, les femmes la filent pour la préparer au tricot. Le cardeur a donc libéré les femmes d’une très longue tâche.

Un moulin à carder sert à produire un fil à partir de la laine des animaux, principalement du mouton. La carderie permet aux citoyens de filer leur laine à commission. Les premiers moulins à carder à apparaître à Caplan (plus précisément, à Rivière-Caplan) sont ceux de la famille Garant. Le livre Souvenirs d’autrefois raconte même que des femmes de Saint-Godefroi s’organisaient une fois par année pour venir à Rivière-Caplan en voiture faire carder leur laine, et celle de leurs voisines! Bref, ce type de moulin était très important pour procéder à la transformation de la fibre en préparation de la fabrication d’étoffes.

Les Garant entrepreneurs

Dans les bottins d’entreprises Mercantile Agency, en septembre 1879, on voit apparaître un « carding and grist mill » à Caplan tenu par un dénommé François Garant (son nom complet est François-Xavier). Toutefois, il est fort possible que ce dernier ait aménagé un moulin à carder avant 1879. En effet, François Garant, qui avait construit des moulins précédemment près de la rivière Cascapédia, acquiert des terrains à Caplan en 1853. En 1880, lorsqu’il a fait don de ses moulins de la Rivière-Caplan à son fils Joseph-François, il est stipulé qu’il possède déjà un moulin à carder. Ainsi, on peut déduire que les premiers moulins à carder à apparaître à Caplan sont ceux de la famille Garant, construits par l’ancêtre François-Xavier Garant entre 1853 et 1879. Par la suite, 4 générations de Garant se succèderont à la tête de la carderie.

Malgré cette donation, c’est toujours le nom de François qui est présent dans les bottins d’entreprises jusqu’en 1891. En 1891, le fils de François, Joseph Garant (de son vrai nom Joseph-François), semble prendre la relève jusqu’en 1894. En effet, en septembre 1894, cela semble être Francis Garant qui reprend les opérations, car les bottins commerciaux l’indiquent comme ayant des « grist, saw mill and carding mill » ; le nom de Jos n’est plus là. Enfin, en janvier 1896, Francis Garant n’est plus là, mais Joseph Garant est revenu en poste – si c’est le même Il gère les moulins à bois et à carder pendant de nombreuses années suivantes.

En 1922, deux Garant sont en affaires dans le domaine : Joseph Garant (saw, grist & carding mills) et Xavier Garant et Frères (carding mills). Cette situation ne semble durer qu’une seule année, car en 1923, Joseph Garant redevient propriétaire de son moulin à scie et à carder et le nom de Xavier disparait.

En 1925, on voit apparaître le nom de T. Garant auprès du nom de Joseph. « T. » est pour Timothée, le neveu de Joseph. La situation reste la même de 1927 à 1931. En 1931, ce sont toujours Joseph et T. Garant qui ont des moulins.

Quelque part entre 1931 et 1937, Joseph se retire d’affaires et Timothée est le seul propriétaire de la carderie en 1937. L’empire familial comprend aussi un moulin à scie et un moulin à farine. La carderie emploie une femme pendant trois mois et demi et produit 8 500 livres de laine par année. Puis, après 1937, les entreprises passent de Timothée à Léo Garant. Dans le livre Souvenirs d’autrefois, Léo Garant mentionne qu’il les lui a donnés en 1933, l’année de son mariage avec Marie Brinck. Il est possible que malgré cette donation, le nom de Timothée apparaisse encore dans les registres officiels.

En 1954, après une grande tempête à Caplan, le moulin à carder des Garant est emporté. Le moulin avait déjà perdu un peu de sa superbe à la suite de l’ouverture de la carderie. Il fut ainsi décider de le fermer complètement, tournant la page sur le savoir-faire de presque 5 générations de Garant. De son côté, Léo Garant continue de faire fonctionner le moulin à bois. En 1962, Léo Garant semble s’être complètement reconverti à l’industrie du bois et opère aussi des moulins dans le 4e Rang de Caplan.

Pour opérer tout ce complexe, il y avait même un barrage sur la rivière Caplan. Ce barrage servait à faire fonctionner les moulins à bois et à carder de la famille.

1. François-(Xavier) Garant

2. Joseph-François Garant

3. François-Xavier Garant

3. Timothée Garant

4. Léo Garant

François-Xavier Garant (1) est né à Saint-Gervais-de-Bellechasse. Selon le livre Souvenirs d’autrefois, il arrive de la Beauce. François-Xavier Garant se marie à Anastasie Bujold le 10 janvier 1842 dans la paroisse des Saints-Anges de Cascapédia. Il acquiert des terres à Caplan en 1853, puis développe un important complexe de moulins – dont une carderie – et offre en donation tous ces biens en 1880 à son fils Joseph-François Garant. Le nom de François-Xavier apparait toutefois comme propriétaire du moulin jusqu’en 1891.

Joseph-François Garant (2) est la seconde génération de meuniers à la tête de la carderie familiale, qu’il opère pendant une quarantaine d’années. Il épouse Thaïs Gagné et aura entre autres pour fils François-Xavier Garant (simplement connu sous le nom de Xavier), à qui il fait don du moulin à carder en 1922.

François-Xavier Garant (3), le fils de Joseph-François, François Xavier, gèrera le moulin brièvement durant l’année 1922; celui-ci passera ensuite à son cousin Timothée.

Timothée Garant (3) est le cousin de Xavier, et le neveu de Joseph-François Garant. Son père André détient aussi un moulin à bois. Timothée épouse Rachel Bourdages en 1900. Il pilote la carderie familiale de 1925 aux années 1930.

La dernière génération à tenir le moulin est Léo Garant (4), le fils de Timothée, qui s’en occupera de 1933 jusqu’à ce que celui-ci soit emporté par les flots durant une tempête en 1954. Le moulin avait déjà perdu en popularité à la suite de l’ouverture de la filature. Il fut ainsi décidé de le fermer complètement.

La Filature St-Charles-de-Caplan (1946-1957)

En parallèle aux moulins des Garant, dans les années 1940, une carderie industrielle émerge, la Filature Saint-Charles de Caplan Ltée (parfois simplement connue sous le nom de Caplan Wollen Mills). Elle est mise sur pied en 1945 par Lionel Poulin, un Beauceron, qui s’installe à Caplan en août 1940. Elle est présente dans les Woolen Industry Reports de 1946 à 1957 sous la raison sociale « La Filature St-Charles-de-Caplan enr. »

De 1953 à 1957, la manufacture rencontre une série de problèmes. En 1953, elle est saisie de Lionel Poulin. En 1957, la filature de laine, « établie depuis 12 ans », est à vendre pour « cause de maladie ». Selon les dires des citoyens, elle aurait passé au feu entre 1957 et 1958. À la suite de cet épisode, une nouvelle filature est construite.

La Filature Gaspésienne Ltée (1958-1968)

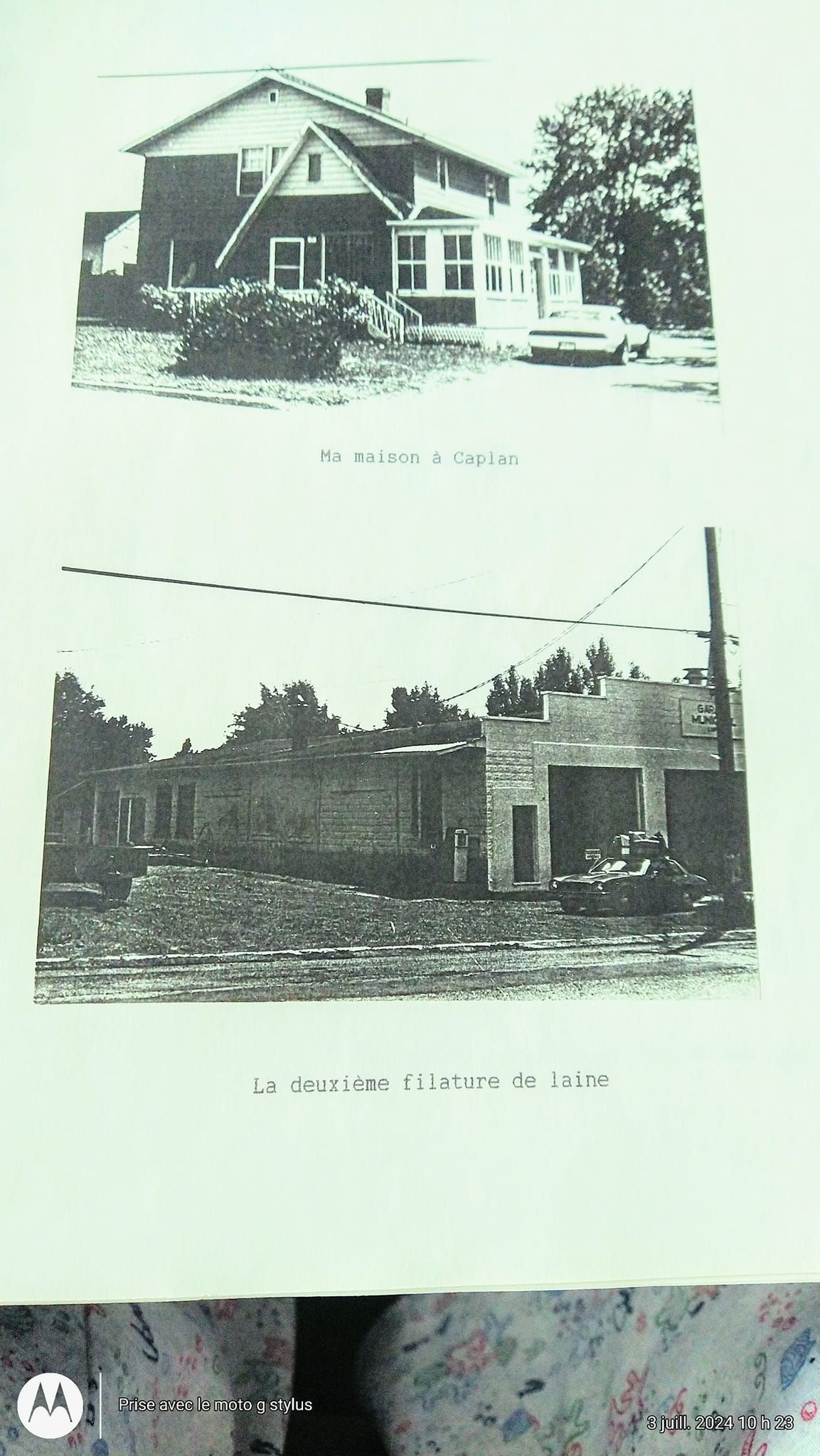

Le 24 avril 1958 se constituent en corporation « Gérard Hudon, courtier d’assurance agréé, François-Xavier Godin, marchand général, et Victor LeBlanc, commerçant, tous de Caplan, pour les objets suivants: Exercer l’industrie et le commerce de la toile, du coton, de la laine et autres substances fibreuses, sous le nom de « La Filature Gaspésienne Ltée », avec un capital total de $15,000, divisé en 150 actions de $100 chacune ». Œuvrant pendant une courte durée, la Filature Gaspésienne Ltée existera jusqu’en 1963, mais n’apparait plus dans les bottins d’entreprises en 1964 ni au courant des années suivantes. En 1968, elle abandonne officiellement sa charte, et se dissout. À la suite de la dissolution de la filature, la municipalité de Caplan y aménage l’hôtel de ville, puis un garage pour les travaux publics, ce dernier usage étant toujours d’actualité aujourd’hui.

Quelques arpents de lin

Mis à part la laine, on carde aussi le lin fibreux à Caplan. En effet, une trentaine de familles de Caplan font la culture du lin fibreux en 1937. En 1942, la Société coopérative agricole de lin de Saint-Charles de Caplan est créée. Celle-ci change de nom en 1943 pour la « Société coopérative agricole de lin du comté de Bonaventure » afin de rejoindre les cultivateurs des villages voisins, car on cultive également le lin à Saint-Siméon et à Bonaventure. À son apogée, elle totalisera près de 400 membres. À la première saison de récolte du lin à Caplan, on dit même qu’il s’agit du plus beau lin du Canada.

Dans le sillage de la popularisation du lin à la première moitié du 20e siècle, et les besoins de textile stimulés par les deux guerres, une linerie coopérative se construira au début des années 1940 – le bâtiment, toujours existant, est voisin de l’actuelle Coopérative Agrizone Unoria. À ses débuts, elle a le vent dans les voiles, puisque « l’État fédéral achète toute la production de lin nécessaire, entre autres objets, à la fabrication des bâches et des tentes ».

Pour alimenter la linerie, l’on fait aussi de la propagande auprès des citoyens pour mousser la culture du lin. Malgré des efforts soutenus, en 1949, la chute de la demande pour le lin et la dévaluation de celui-ci ainsi que l’entrée en marché des fibres synthétiques mettent à mal le marché du lin. On ne connait pas la date officielle de la fermeture de la linerie; celle-ci a probablement cessé ses opérations à la fin des années 1950.